茶,是中华民族的举国之饮,发乎神农,闻于鲁周公,兴于唐,盛于宋,延续至今。

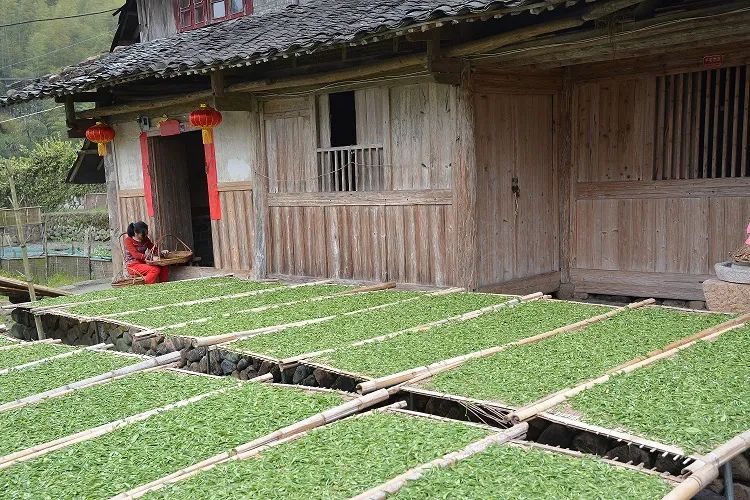

上古先民采用制茶法与一般制草药方法相同,即晒干或自然晾干,然后把鲜嫩的茶叶保存下来。按这种理论推断,中国最早的茶应该是白茶,也是中国茶史上“古代白茶”的雏形。

根据温麻县(闽东县市的故称之一,柘荣隶属温麻县)治址出土的茶具和有关史料说明,早在1700年前的东晋时期,闽东就有产茶、饮茶历史。

柘荣白茶种植 由来已久

柘荣古称柘洋,自古以茶叶种植生产为主要经济来源,民间常以老白茶调理脾胃不适,治疗麻疹,处理蚊虫叮咬等疾病,为家中常备茶品。

在柘荣民间流传着马仙(健康平安神,国家非物质文化遗产)与白茶的故事。曾经,柘荣发生瘟疫,马仙用东狮山百丈岩深山老白茶和中草药结合熬制汤药,救治山民无数。

唐代的陆羽在《茶经·七之事》曾引用隋代《永嘉图经》的一句话:“永嘉县东三百里有白茶山。”陈椽教授在《茶业通史》中指出,永嘉县(今温州)东三百里是大海,应为南三百里之误,南三百里就是现在的福鼎、柘荣区域,历史上同属福宁府长溪县,系白茶原产地。由此,柘荣县“白茶”历史可以追溯到隋代。

位于柘荣县东源乡王家山村碗窑自然村的裸露出龙窑窑基,据考证为宋代窑址,四周山头面积约2.5万平方米范围里,瓷碗、碟、执壶、钵等残片及霞钵、垫卷、垫饼等窑具残片随处可见,最厚的文化层堆积达1-2米,足见当时碗窑盛况。窑具釉色以青、灰、白为主,纹饰多篦纹,其中就有泡茶用的执壶。可以推测当时柘荣就有制茶、饮茶习俗和茶叶商业活动。

柘荣白茶历史之悠久,还有许多史料可以证明。明代谢肇制《长溪琐语》记载“环长溪百里诸山,皆产茗”,可见种茶的历史悠久。柘荣县楮坪乡社坪村官丹岗自然村的蜈蚣山,早在明朝时期就盛产茶叶,据说还是明朝宫廷贡茶,现在已经成为“明玉祥”茶业公司的重要基地。

从元朝至元二十三年(1286年)以后,乍洋乡溪口村就成为福宁州的闽浙官道、是附近茶叶的物流枢纽和边贸中心。

清乾隆己卯年(1759年)任福宁知府李拔据编撰福宁府志载:“茶,郡、治俱有”。前清拔贡陈善臣在其所著的《柘洋志》中有载“清同治、光绪年间多办红茶,民国时期多办绿茶,又茶季金融颇足”。《霞浦县志实业・茶叶》载“上西(柘荣)小南各区皆有种茶,多于山区种之”。这上西区即是现在柘荣县境全域。

柘荣白茶制作 早有盛名

翻开柘荣县姓氏族谱,俯拾可见柘荣高山白茶的制作技艺早有渊源。

福建茶叶发展史上,袁子卿是一位重要的人物。袁子卿,字宗宋,名承赵。生于清光绪廿四年(1898年),柘荣乍洋溪口人。上世纪初,他以白茶为原料研制的“橘红”红茶,把“白琳功夫”推向巅峰。1930年他在福州创建“合茂智商行”成为当时最大的茶行,蜚声海内外,并与吴观楷、蔡德教、梅伯珍并称四大茶商。

岭边亭袁氏家族从明万历年间创制道家炭焙制茶工艺“道家古法”,至今已有150年的历史。道家炭焙老白茶,秉承道家“天人合一,道法自然”的思想精髓,根据阴阳五行之道,结合不同的季节时令,形成独特的道家炭焙老白茶制作技艺,代有传承,到第三十八代袁崈阳手上再次发扬光大。

民国时期(公元1912——1949年),龙井冈自然村的“龙井冈”红茶,俗称"乌黹",享有盛名,每年开春,福州茶行老板都要水陆兼程到岭边亭洽谈定货,足见技艺之精、影响之广。英山村杨氏祖辈开创野放茶自然晒法技艺,石古兰村王氏创制“自然农法”技艺,都在后辈中得到较好的传承。

柘荣茶叶商贸 岁月荣光

古柘荣的茶叶贸易十分繁荣。到1912年民国成立前,柘荣的茶叶东面以乍洋长岐和溪口为中心,西南面则以富溪为集散地。

浓厚的茶文化氛围也催生了柘荣茶商世家的崛起。柘荣许多古街、古厝,都应该得益于茶。

清朝至民国时期,柘荣白茶被外地茶商大量收购,并出口香港澳门、东南亚、英国等国家和地区。“袁氏·东来吉茶叶商行,对外主售当地红茶及道家湠焙老白茶,生意兴隆,族人于上海、北京、天津等地开设分号,声名远播。

清嘉庆年间,勘头坪的孔家祖辈机缘巧合加入到茶行业,茶业生意也越做越大,在老家建起了大房子,可惜在一场大火中化为灰烬。

乍洋长岐村吴氏早在清朝时间就靠茶叶发家致富,分别在凤岐、翠蛟、莲山、蛤蟆厝建了四栋大宅,现存凤岐、翠蛟大宅已成为金牌旅游点。

民国时期的吴观楷,是与袁子卿同时期闻名福建的茶商。据民国时期修的《长岐吴氏家谱》载,吴观楷清光绪乙未年(1895年)生,迄今约有130年的历史,把“白琳工夫”的承继和发扬光大,吴观楷就是最重要的一位,他的“双春隆茶厂”所产茶叶直销香港等地。那时每值新春,必有来自泉州、厦门的客商,称为“南帮”,和来自广州香港的客商,称为“广帮”,到乍洋、白琳一带和当地茶商一同设馆制茶。当时正式茶馆包括客商达二十四家,吴观楷的“双春隆”更是闻名内外。

作为福温古道重要驿站之一富溪古镇,曾经商贾云集,在富水南岸形成里街、外街两段街市,有棉布、国药、水产、屠宰、烟酒、客栈、饮食商铺40多间,特别是茶叶上市季节,茶商活跃,民国时期“广顺福”“魏协春”“袁日升”“陈寿春”四大茶商曾发行小额私票,颇受社会信用,最远流通至天津口岸。至今,富溪民间还保存着不少当时的茶票。

厚积而薄发。今天,“柘荣高山白茶”品质之精道,并不是一夕之功,有师法传承的因素在内,因此我们相信“柘荣高山白茶”一定能行稳致远,再现繁华。

来源:长寿柘荣、吴霖、闻舒/文

编辑:林宇煌