要讲古县与船的故事,时间之海的关键节点有:先是三国时期在古县设温麻船屯,西晋时设温麻县,接着就是东晋时的道教大腕葛洪来此炼丹修炼,东晋末年孙恩卢循水军余部被收编安置至此,由此带来的水密隔舱技艺,又令古县造船技术突飞猛进。

那我们还是先把古县之船划到距今1700多年前的东晋之海吧。

在东晋时,出了部志怪小说集叫《神仙传》,记录了92位仙人的神迹。其中记载了一件很蹊跷的事——

女仙麻姑有一次遇见道士王方平,王问她年龄,她却说,也说不准自己的确切年龄,只知道得道以来,已亲眼见过三次东海变为田,田又变为海的变化。

在这里,我们无意将仙人们关于“东海三为桑田”说法作为科学的佐证,但经科学家们研究成果表明,东部沿海在远古时期确实经历了三次“沧海桑田”的巨大变迁。

你说,这是一本怎样的奇书?

中国女药学家屠呦呦因为发现青蒿素而获得诺贝尔医学奖。她在领奖的演讲词中提到,实验过程中受中国传统药书《肘后备急方》的启发,想到了低温提纯青蒿素的方法,并最终获得成功。

你说,这又是一本怎样的奇书?

而这两本奇书的作者竟都同属一个人——葛洪,又号抱扑子。

葛洪是什么人?《晋书》里说,葛洪家住江苏句容,是当时炼丹界、医学界的泰斗。他的学问在江南是无人可比的,他的著作比班固和司马迁的著作还多。他也像当时的许多学问家一样,官场失意便转而过着炼丹得道、采药从医、著书立说的生活。葛洪道家思想的独到之处在于,他认为,只要为苍生做好事,自然就是神。葛洪提出,服食金丹能成仙,道德济世也能成仙,立志苦修同样能成仙,“不废民生之事”才是最好的修炼方法。

东晋是他生长的年代。那是一个道教与佛教一争天下的时代。上至帝王宫廷,士族巨室,下至贩夫走卒,世家拜仙信道的观念已相沿成习,而那些仙人道士更是醉心于修炼方法。就是这样一个大家,或许也像他叔叔——三国时期的名道士葛玄一样,欲与佛法一争高下,先后都南下拓展仙道乐土。

南下,南下。向着南方的黄金海岸线扬帆起航,向着面朝大海,春暖花开的乐土进发,登陆。

葛洪与他叔叔葛玄都曾经去过同一个“洞天福地”:福建宁德地区,那时叫温麻县。所管辖区域与曾经的宁德地区行署相仿。葛玄是在三国时期,到宁德霍童修炼。那可是来自句容的道士向往的洞天福地。在东汉三国魏晋南北朝时期,曾先后有11位著名道人到过霍童,其中王纬玄、韩崇、葛玄、茅盈与陶弘景等都来自江苏句容。位处吴国的句容与宁德(温麻县)关系之密切可见一斑。

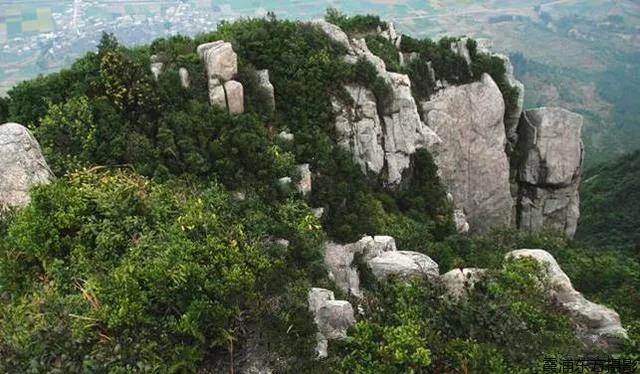

古县村

葛洪则是在公元306年,也就是他23岁始,受友人之托,先后两次从句容南下到广州,进而到道教名山罗浮山修炼。或许就在两次中的某一次,葛洪便慕名来到他叔叔曾经的修炼之地福建温麻县。

温麻的县衙设在霞浦海边一个村庄。这个村庄也因此得名:“古县”。

不知什么原因,葛玄没有像叔叔那样,前往内陆的霍童洞天福地去修炼。葛洪一上岸,或许已经听说古县的后山盛产丹砂和中草药,或许为了更便捷的赶往下一个目的地罗浮山,于是便就地在古县可以眺海的后山选了个岩洞便修炼起来。那个岩洞后人叫“海眼洞”。那座山,原名高平山,后人也因此改名葛洪山。

我在和大家讲这个“古”的时候,其实大家可能都有一个问题要问:这些道士们是怎么来到福建宁德地区的?

我认识古县,是因为共和国楷模孙丽美是这个村的村支书。后来为了采访孙丽美的事迹去了这个村庄,才知道古县南方的那座靠山便是葛洪山。

葛洪山

其实,远眺那山,确也如葛洪般坐拥炼丹,由北及东,面朝着东吾洋,而他的怀里则环拱着u型的港湾,湾里有沙江镇,沙江镇里就有古县村。这就是一个天然的港湾。而山上有苍天树,山下有港湾,在此造船,便天造地设。

如果在农历八月满月的时辰走进这个港湾,绵长的海岸线尽头是一轮的圆月挂着,耳边是哗啦啦的涨潮声,触景生情,会突然地想起梁启超的一句话:纵有千古,横有八荒。前途似海,来日方长。

好一句“纵有千古,横有八荒。”这句话用在古县是再恰当不过了。而纵横之间,缘于一艘船的沟联而勾画出海洋文明与农耕文明交织的瑰丽画卷,确也是古县历史最奇特的泼墨之处。

古县小景

譬如,这些道士们之所以能来到福建宁德地区,那也是缘于一艘船的通达。

三国时期,孙策率兵攻打浙江会稽,也就是绍兴,会稽太守王郎兵败由海路逃往侯官,也就是福州。孙策立即挥师追击直至攻占侯官,我们推测,如此迅速的追击战背后肯定有一条双方非常熟悉的海上交通线,而闽东正好处在这一交通线的中点。因此,当我们把眼光转向闽东漫长的黄金海岸时,一个三国时期孙吴重要的制造战船基地——“温麻船屯”让我们似乎找到了航迹。三国时期,水战规模越来越大,建立强大的水军成了三国纷争取胜的关键。于是,设都江苏建业(今南京)、统治江浙闽粤的孙吴政权在广东番禺、浙江温州平阳仓南和福建霞浦温麻港也就是沙江镇古县分别建立了造船工场。据记载,当时的温麻船屯已颇具规模,一方面不断有北方流放罪犯被遣送来造船,另一方面,造船技术越来越高,五板合成大船、青桐大船等大形船舰的建造,不断扩充着吴国庞大的船队和军事实力,成为当时吴国水军强大的造船基地。

有了这段历史,当时的江苏句容茅山作为的道士活动中心,先后有道人南下福建宁德霍童山炼丹采药便有了合理的背景性解释。那么他们乘船从句容出发,到达温麻地,又在哪里上岸呢?古县有港湾、码头,当然更重要的是:那时的南京建业与古县之间,已经有了直航的船,因此我们能不能做个合理的设想:或许古县就是那些道士南下传播道教文明的登陆地?

霞浦的海洋文明也因为“门泊东吴万里船”而更充盈丰润。无论是三国魏晋南北朝的道教众仙南下炼丹,或大唐赤岸空海回归东瀛,古时宗教的沐雨栉风早已通过文明之船令霞浦在“蛮荒之地”中丰姿独立,而提前进入文明的时代,更令千年霞浦有了一份与众不同的从容与定力。

那么,古县“门泊东吴万里船”的“船”说该从何讲起呢?

古县村北城门

古县村北城门

我去古县的时候,虽是早春二月,带着腥味的海风吹来,其实还是冷的。一下车,便看见一座古城垛夹杂于新老村街之间。村民说,那是古县的北城门,已有几百年的历史。城垛用大鹅卵石砌成,草长在石缝间随风飘着。城门有三四米宽,2米多高。从城门往里走,似乎是一种穿越。一条一米多宽的鹅卵石巷往南延伸,两边的青砖、石屋大都长着青苔与碎花。那古建都有些年份了,早已无人居住。交错的古巷似乎有意要让我们迷失在斑驳的岁月里。而时不时遇见的残垣古城墙,那上面长着参天老榕,粗壮的树根盘踞着城垛。村民就在这老城根下聚集闲聊。这些似乎是历史的断片刻意安排在古巷转角,叫人邂逅遇见,令人有些恍惚——偶一回眸,斜阳古巷,岁月已老……

陪同的老村支书说,这条老街其实就是古县城遗址。按晋太康三年(公元282年)由温麻船屯设立温麻县计算,这些古县城遗址已经有1730多年的历史。温麻古县是闽东地区最早设立的县治,也就是说,古县是闽东地区最古老的县治遗存。关于古县人的老祖宗,老支书说,村民大都姓孙,是三国时期孙吴政权的后裔。其中他还说了个名字:孙恩。说孙恩是教孙家人造船的老祖宗,尤其是他教的水密隔舱技艺到现在还受用。

网络图

孙恩,是什么人?

孙恩(?―公元402年),是东晋五斗米道道士和起义军首领。 按陈寅恪说法:“孙恩世居南方,与其他南来下层北人一样,经过土断,已变成南方的低下阶级”。孙恩一家是永嘉南渡时的世族,居住地是浙江的会稽。公元399年,孙恩起兵反晋,余众由孙恩妹夫卢循领导,史称“孙恩卢循之乱”。公元402年3月,孙恩进攻临海失败,跳海自杀。

后来,在我们的闽东沿海便出现了一个奇异的族群——他们常年居住在船上,随时移徙。这部分族群,以前称之为:曲蹄。我们现在则称之为:疍民。当然,同时还有一部分则结兼庐海畔,变身为渔民,或造船工。

其实,他们都是“孙恩卢循之乱”的水军后代。孙恩跳海自杀后,孙恩卢循余部一部溃散到江浙、闽粤沿海一带,以船为家,成为“疍民”。而大部则被福建官方收编,他们建造的船舰和技术工匠全部留在了东南沿海,加入福建造船和温麻船屯的行列,温麻船屯的造船技术水平也随之提升。按沈约所著《宋书》,卷一,武帝纪一记载,这些水军既擅长水战,又是造船的能工巧匠。他们建造的“八艚舰”的船舶,“起四层,高十二丈”,并将船舱分割成九个舱室。因此,“八艚舰”也就是一种具有水密隔舱形式的舰船,被认为是水密隔舱的鼻祖。福船就是在此基础上发明了具有水密隔舱结构的远航的海船,此即福建船。

网络图

后来,温麻船屯也因此改进了造船技术,开始建造福船的另一类型——民用商船:头尖尾高,当中平阔,冲波送浪的帆船“了鸟船”。现在霞浦渔民所用的具有水密隔舱结构、底尖面阔、首尾昂张的船型就是福船。福建数百年的造船历史也因为有了福船而傲立中华沧海。

有了这样的历史背景,“孙恩卢循之乱”的水军后代在兵败后被收编迁居到古县,加入温麻船屯,造船为生,也不是没有可能。而古县附近的蕉城漳湾镇至今保存了福船的水密隔舱技艺,恰是彼时温麻船屯或温麻县的隶属范围。至于孙恩与卢循是否到古县“战斗”过,已无从稽考。

讲古至今,我们也还只是将古县之船划到东晋之海。再往前划,我们便可以依稀看见西晋“太康之治”的昙花一现,闻到三国长江之上赤壁之战的滚滚硝烟……

来源:郑承东 文/图

编辑:周邦在