汤志涛 摄

汤志涛 摄

昨夜,我梦回故乡,在鲤鱼溪畔,哭成泪人。今早9时40分,老家乡亲在群里发来了讯息:鲤鱼溪中段的古街发生了火灾!那是每每把我回家当做客人的阿婆曾经住过的一排古屋啊。我没能止住泪水,一度哽咽。

古屋如人,心所往之。5月12日,是一个应当祭奠的日子!我想用历史的几把“火”,祭奠那条远去的古街。

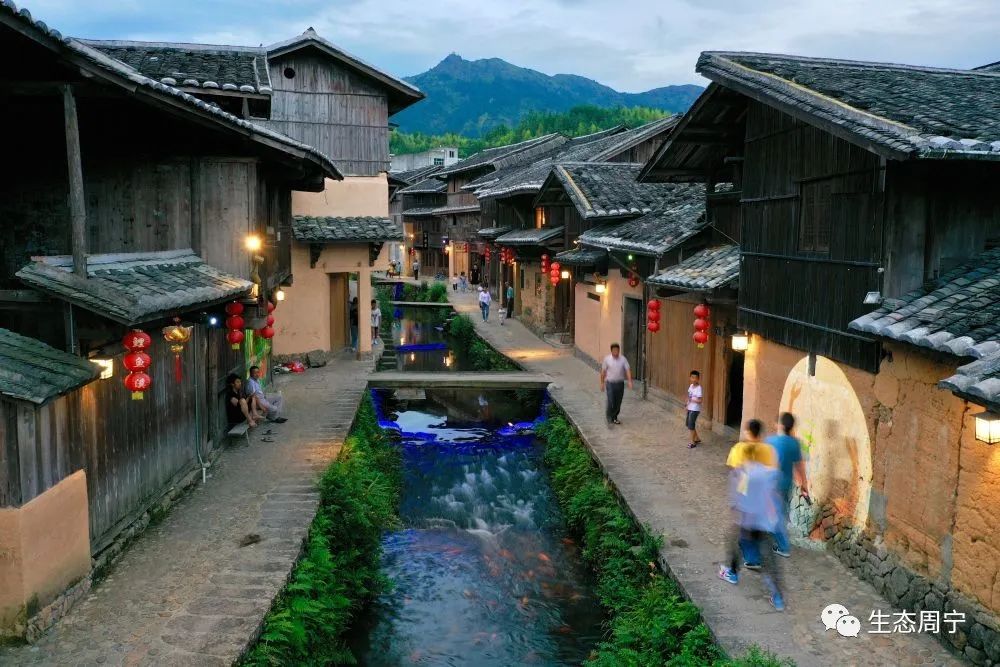

浦源鲤鱼溪不但以神奇的鲤鱼文化闻名遐迩,而且沿溪两岸的明清古民居青瓦木拱土墙,富有江南水乡特色,当地人将这些古街称为旧街。鲤鱼溪有历史记载的第一把火,发生在清康熙癸卯年(1663年),“因乡住屋回绿(传说中的火神,后用以指火灾),众寓、祖祠因烟卑灶燃为乌有,是年仍基再建,亦仅一堂,至四十三年甲申(1704年)十月复构前座。”这把火不仅烧掉了第一批迁徙到鲤鱼溪溪边而大举建设的先民住房,而且也把开基兴建的祖祠——郑氏宗祠烧了个精光。

郑氏宗祠始建于宋代。宗祠造型独特,前窄后宽,形同古船。祠堂的第一进左前方有一株千年柳杉,树高十丈,干粗六围,需四五人合抱,树腹中空而枝叶茂盛,村人奉若神明,美名为“灵樯”。相传,郑氏始祖朝奉公于此处小憩,梦见自己乘一巨舟,从者无数,财宝满舵,醒后以为吉祥之兆,遂立下遗愿,要以此树为船桅,建祠如舟形。郑氏八世祖晋十公果遂其愿,后子孙满堂,人才辈出,成为当地望族。这座华东地区保存最完整的“人文博物馆”,犹如一个沧桑的老人,在鲤鱼溪畔见证着浦源人与鲤鱼和谐相处800多年的历史。

李洪元 摄

可惜,若干年前,有位香客在许完愿后,却让许愿的香火把“灵樯”树心点燃并烧穿,虽经村民和林业管理部门多方抢救,千年“灵樯”已无力回天,直接升了天堂。我不知道,那些曾经在“灵樯”树下祈祷的灵魂如今将如何寄托?倘若“灵樯”有知,试问,在无数个庇佑众生的日子里,为什么独独没有点化那些自私的心灵,让他们在给予与获得之间找到平衡?如果这样,“灵樯”就不会坚持了千年,而且被尊奉为神灵,做尽了上善之事后,却反而引火烧身,粉身碎骨。

鲤鱼溪古街上一次大火,系在2016年1月20日凌晨4时25分,浦源旧街23号发生火灾,火势极大,急需救援。接到报警后,周宁县消防大队立即出动4辆消防车、25名消防官兵赶赴现场处置。4时36分,消防官兵到达现场。经过扑救,5时50分许,大火基本被控制,6时50分明火被扑灭。据统计,此次火灾共烧毁民居14栋25户,涉及人口约100人。

这是个噩耗!这条曾经热闹非凡的明清古街是闽东通往闽北的要道,街面两侧多是木质结构民房,沿街商铺林立,那些略微倾斜的木板房和铺面,还依稀可辨当年的客栈、药店、纸庄、布庄、肉铺、食店,蕴藏着闽东独特的地域文化和传统建筑风格。

“古村落的保护,比保护一个故宫更难。”清华大学建筑学院教授楼庆西曾慨叹。这种难,难就难在古民居的防火安全保护,难就难在古村落传统文化的传承保护。为了防火,浦源先民可是费尽心思。在天干物燥的天气里,晚饭后,就有敲锣人走街串巷,边敲锣边喊:“锤锣通知,天寒地燥,各家各户,火烛小心。”人定后,打更人则会敲打着木铎,不辞辛苦地在大街小巷里来回巡逻、警醒。这个场景至今仍刻在我们的记忆中,那些敲锣人和巡更人仿佛就是村民的守夜人,保护着全村的平安。

鲤鱼溪有一条古街被称作“七透巷”。这是一条有规则地蜿蜒曲折、四面连通、如同迷宫的巷道。郑氏祖先在太极八卦古村落建成后,根据《晋书·天文志上》“北斗七星在太微北,斗为人君之象,号令之主也”,以及北斗七星的形制,在巷道中确定七处进行引水建井,并按北斗七星的名字命名,统称“七星井”,这七口井的井水是互相联通的,可供村民日常洗漱、消防用水等用,可谓匠心独到。环绕“七星井”,沿村主巷开辟七条水沟,名曰“七星渠”。这七条水沟均依村地势收集污水,最后流入鲤鱼溪下游的大片农田用以灌溉。

徐杨萍 摄

俗话说,水火不相容,在五行中,水是克火的。在古人的眼里,水是万物之源,水在万物之中位居第一,火则位居第二。《尚书·洪范》:“五行,一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土。”又如《周易》:“天一与地六相得合为水,地二与天七相得合为火,天三与地八相得合为木,地四与天九相得合为金,天五与地十相得合为土。”因此,在古人的防火文化中,必然依赖水来治火了。根据这一理论,浦源先民按照罗盘测定的火星位即丙位,即在鲤鱼溪南面的古街里,挖井蓄水以克火星。这是浦源村唯一一个凿土穿石建设的地下井。

当年火灾后,我赶到了现场,不禁感慨:古井就在离民房火灾地点不足30米的明清古街上。不想,先民的良苦用心却没有镇住火神,换来村民的太平安宁。

今天,再次收到不幸讯息:5月12日9时30分,周宁县浦源镇一民房起火。截止10时30分,火势得到控制;10时50分,现场已无明火,未造成人员伤亡。经初步了解,此次火灾致4栋民房烧毁,起火原因正在进一步调查之中。

此时,我仿佛在古民居里被浓浓的烟火呛着,已不能呼吸,我只能双手合十至虔至诚地祈祷——福佑鲤鱼溪、福佑家乡!

以此为祭,伏维尚飨!愿万物有灵,且行且惜。

作者:闽东日报 郑家志

(部分图片来源网络)

编辑:周邦在